|

https://drodrik.scholar.harvard.edu/publications/africas-manufacturing-puzzle-evidence-tanzanian-and-ethiopian-firms

撒哈拉以南非洲國家在COVID-19大流行之前已在工業化方面取得了一些成功。但是,一些經濟學家質疑製造業作為發展的首要地位。本專欄探討了18個非洲國家非農業部門中促進增長的整體經濟結構變化,與勞動生產率增長之間的相關性。在伊索比亞和坦尚尼亞,是小型和非正規企業,而不是正規部門的就業比例在加速增長時期擴大了。對於這樣的國家,只有採用幾乎不可能產生大量就業機會的技術,才有可能在世界市場上競爭。

“非洲工業化”是非洲開發銀行在非洲大陸的五大重點之一。2020年11月,非洲聯盟與聯合國工業發展組織(UNIDO)共同啟動了第30屆非洲工業化週。 一些經濟學家對於將製造業列為首要地位提出了質疑。例如Gollin (2018)質疑製造業是否有什麼特別之處,以及我們對製造業作為發展道路的重視,是否反映出我們對其他可能路徑缺乏想像力。

一些研究人員已經考慮將服務作為發展的替代途徑。但是毫無疑問,促進工業化在非洲決策者的優先考慮事項中排在首位。

強調非洲工業化的原因很明確。從歷史上來看,貧窮國家的快速增長與工業化與創造就業機會,減少貧困相關。沒有比中國這更好的例子。中國在2014年正規部門的製造業僱用了約5000萬工人(Lardy,2015年)。1像伊索比亞這樣的國家可以利用全部勞動力來提供5000萬個工作崗位。

但也許更重要的是,撒哈拉以南非洲國家(SSA)擁有豐富的自然資源。非洲人民已經厭倦了向富國運送原材料進行加工。他們想在自己的土地上處理這些資源,以造福自己的人民。

那麼,SSA在工業化方面已經取得了多少進展?在武漢肺炎大流行之前,撒哈拉以南國家已經取得了一些成功。伊索比亞在外國投資者的幫助下,建立了以出口為導向的服裝和鞋類部門。坦尚尼亞建立了一個資源密集型的製造業部門,專注於為國內和區域市場服務。非洲最富有的人和一個奈及利亞商人Aliko

Dangote正在整個非洲大陸進行煉油,食品加工和水泥製造方面的投資。

最近的研究顯示了非洲,該大陸曾經遭受的過早非工業化,可能在2000年代初後已經停止甚至逆轉了(Kruse等人2021年)。儘管事實證明,即使是這個樂觀的作者對於產業化在非洲的發展指出了“再工業化”。他們文件卻是未註冊的小型製造企業其就業增長的結果。在作者研究工作中(Diao等人,2021年),使用公司等級數據對於伊索比亞和坦尚尼亞的製造業績效進行了更深入的研究。

宏觀經濟證據

在我們的最新論文(Diao等人2021年)中,我們使用Groningen成長與發展中心(GGDC)的經濟轉型數據庫來確認18個非洲國家其非農業部門,促進增長的整個經濟範圍的結構性變化,與勞動生產率的增長之間存在負相關。這種模式也適用於製造業,那裡的勞動生產率一直在下降,勞動生產率的增長接近於零或為負。該結果與Timmer等人提出的證據一致。(2015年),這一點令人驚訝。因為我們習慣於將製造業視為現代部門的規範。

基於GGDC和UNIDO工業統計數據庫2的統計數據,我們探索了以下假設:製造業勞動生產率的這種下降趨勢可能與製造業企業的結構有關。

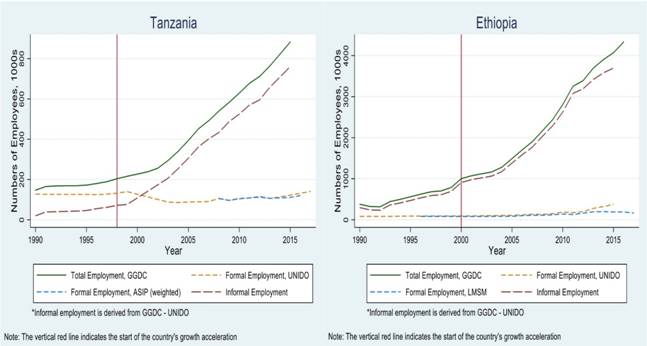

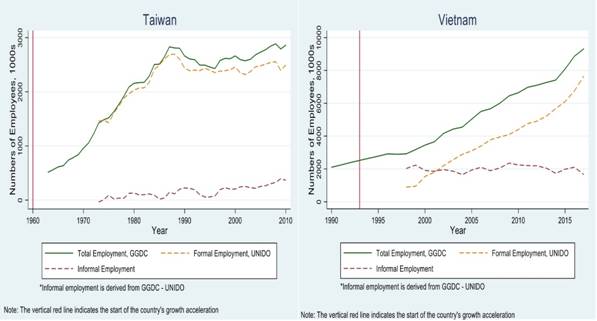

在圖1和2中,我們比較了四個國家(伊索比亞和坦尚尼亞,台灣和越南)的製造業就業軌跡。我們繪製了三個系列:(i )經濟轉型數據庫中報告的總就業;(ii)UNIDO統計數據所記錄的正規部門就業;(iii)非正規部門的就業,其計算為=總就業(經濟轉型數據庫)-正規部門的就業(UNIDO)。

這些軌跡顯示在圖中。如Diao等人所述,每個圖中的垂直線表示每個工人的產出持續增長時期的開始。(2019)。

Figure 1 Formal,

small, informal, and total manufacturing employment in Tanzania and

Ethiopia

圖1坦尚尼亞和伊索比亞的正規,小型,非正式和全部製造業就業

Figure 2 Formal,

small, informal, and total manufacturing employment in Taiwan and

Vietnam

圖2台灣和越南的正規,小型,非正式和全部製造業就業

注:製造業總就業人數來自GGDC

10行業數據庫。正規部門的就業是基於UNIDO的數據,在坦尚尼亞和伊索比亞的情況下,我們還利用每個國家公司一級人口普查的總計來繪製正規部門的就業情況。這些公司僱用10名以上的工人。我們將總體與正式之間的差異標記為小型和非正式公司僱用。垂直線代表人均產出持續增長時期的開始,如Diao等人所述。(2019)。

亞洲和非洲國家之間形成鮮明對比。在台灣和越南的增長加速期間,正規部門製造業就業的比例開始上升。在坦尚尼亞和伊索比亞,小型和非正規企業的就業比例在加速增長時期得到了擴大。2為了了解這種模式是否導致坦尚尼亞和伊索比亞製造業的勞動生產率下降,我們轉向公司層面的數據。

公司層面的證據

我們的分析基於兩個新創建的製造公司小組,一個小組在坦尚尼亞涵蓋2008-2016年,一個小組在伊索比亞涵蓋1996-2017年。在這兩種情況下,小組調查對象涵蓋擁有十名或以上僱員的公司。但在伊索比亞的情況下,我們可以在我們的分析中使用少於十個工人,其可用於2002年,2006年,2008年,2011年,2014年和小規模的製造企業具有全國代表性的調查,有了這些數據補充,我們可以採取詳細了解製造公司和子行業的就業和生產率模式。

我們的發現顯示了製造績效的本質和來源。在這兩個國家中,表現出卓越的生產力。沒有大量增加就業的大公司與吸收就業但沒有經歷任何生產力增長的小公司兩者之間存在著尖銳的二分法。問題不在於大型企業的生產力表現是否足夠,而是在於它們無法創造就業機會。在勞動吸收性公司,相比之下,是較小的,似乎是在顯著惡化生產力軌跡。

解釋:不適當的技術

對於生產力最高的製造業公司,缺乏就業增長的標準解釋似乎不夠充分。首先,這兩個國家的公司規模分佈,再加上小公司的生產率大大低於大公司,這使人們對以下觀點產生了懷疑:融資和其他限制因素阻止了小公司成長,成為可以僱用更多工人的大公司(

Hsieh and Olken 2014)。

第二,非洲高昂的勞動力成本有時被認為是對工業化的限制(Gelb等,2020)。但是,我們發現,坦尚尼亞和伊索比亞的工資總額在總增加值中所佔的比列總體上非常低(11–12%)。在服裝和紡織品(20–24%)也是如此。3

尚尼亞和伊索比亞的出入境方式與越南的出入境方式並不太相似。

相反,我們的建議是這個問題可能在於非洲公司可以使用的技術性質。坦尚尼亞和伊索比亞製造業部門中規模較大的公司比根據該國收入水準或相對要素所預期的資本密集程度要高得多。對於規模最大,生產效率最高的公司而言尤其如此。在捷克,捷克的資本密集程度接近(或超過)水準,而捷克是這個國家的二十倍。高水準的資本密集度(可能還包括技能密集度,儘管我們沒有對此進行衡量)是導致生產性公司就業表現不佳的重要原因。

為什麼坦尚尼亞和伊索比亞的公司使用了可能不適用於當地經濟的生產技術?他們可能沒有太多選擇。近幾十年來發生了兩件事,將那些公司推向了這個方向。首先,在發達經濟體中,製造業已經經歷了重大的技術變革。自然地,創新所採取的方向是在發生的環境中對於相對要素的價格做出反應。因此,技術創新已大大節省了勞力。

其次,全球化和全球價值鏈的擴散對世界各地的技術採用產生了同質化的影響。這代表著資本和低技能勞動力之間的替代範圍可能縮小了。在品質水準上,要與相近的富裕國家進行與生產競爭,當務之急是很難進行技術上的重大轉變(必須採用新技術)。

與早期的發展中國家浪潮不同,坦尚尼亞和伊索比亞加入世界經濟的時候,這兩種趨勢已經很成熟。同時,他們仍然很窮,相對資本投入很低。這就產生了一個難題:只有採用幾乎不可能創造大量就業機會的技術,才有可能在世界市場上與成熟的生產商競爭。(換言之,他們採用的技術,已經不需要太多勞動力)

前進的道路

這並不是說製造業不能在這些國家的發展中發揮重要作用。畢竟,坦尚尼亞和伊索比亞的大型製造企業的生產率增長令人印象深刻,並可能間接創造就業機會。例如,雖然食品的製造業是資本密集型的,小農是勞動力密集型的。與工業化策略相關的工人訓練計劃,例如伊索比亞的技術和職業教育與訓練學校,也可以增強小型公司的能力。大型製造公司的管理和後勤能力可以通過工人更替或非正式網路轉移到其他活動中(Abebe et al.,2018 )。但是,降低期望值很重要,尤其是在伊索比亞這樣的政治脆弱的國家。

References

Abebe,

G, M S McMillan and M Serafinelli (2018), “Foreign direct investment and

knowledge diffusion in poor locations: Evidence from Ethiopia”, NBER

Working Paper 24461.

Diao,

X, M McMillan D Dani Rodrik (2019), “The recent growth boom in

developing economies: A structural-change perspective”, in The Palgrave

Handbook of Development Economics, Palgrave Macmillan, 281–334.

Diao,

X, M Ellis, M McMillan, and D Rodrik (2021), “Africa’s manufacturing

puzzle: Evidence from Tanzanian and Ethiopian firms”, NBER Working Paper

28344.

Gelb,

A, V Ramachandran, C J Meyer, D Wadhwa and K Navis (2020), “Can

Sub-Saharan Africa be a manufacturing destination? Labor costs, price

levels, and the role of industrial policy”, Journal of Industry,

Competition and Trade 20: 335–57.

Gollin, D (2018), “Structural transformation and growth without

industrialisation”, Pathways for Prosperity Commission Background Paper

no.2.

Hsieh, C-T and B A Olken (2014), “The missing ‘missing middle’”, Journal

of Economic Perspectives 28(3): 89–108.

Kruse, H, E Mensah, K Sen and G de Vries (2021), “A manufacturing

renaissance? Industrialization trends in the developing world”, World

Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER) Working Paper

2012/28.

Lardy, N (2015), “Manufacturing employment in China”, China Economic

Watch, Peterson Institute for International Economics (PIIE), 21

December.

Naidoo, K and L Ndikumana (2020), “Unit labor costs and manufacturing

sector performance in Africa”, University of Massachusetts Amherst

Economics Department Working Paper No. 2020-10.

Oqubay, A (2018), “The structure and performance of the Ethiopian

manufacturing sector”, in F Cheru, C Cramer and A Oqubay (eds), The

Oxford Handbook of the Ethiopian Economy, Oxford: Oxford University

Press.

Timmer, M, G J de Vries and K De Vries (2015), “Patterns of structural

change in developing countries”, in J Weiss and M Tribe (eds.), Routledge

Handbook of Industry and Development, Routledge, 79–97.

|